こんにちは、営業部・安藤です。

先日の豪州旅行記を『Fontworks Magazine』に投稿して早3週間。冬の豪州から灼熱の日本へ舞い戻り、蒸し暑さに日々消耗しておりますが、そんなときは冷たい飲み物が欠かせないですよね!

「フォントを巡る冒険」第3回は、サントリーコミュニケーションズ株式会社でデザインディレクターを務める西川圭さんにお話を伺うべく、台場にあるサントリーワールドヘッドクォーターズを訪ねました。サントリーが発売している様々なカテゴリーのパッケージに携わり、ラベル/ボトルひとつひとつのデザインに真摯に向き合う職人の言葉に、今回は是非耳を傾けてみて下さい。

西川 圭(にしかわ けい)

多摩美術大学造形表現学部デザイン学科卒業後、中垣信夫氏のデザイン事務所に勤務。エディトリアルデザインを経験した後、2009年サントリーホールディングス(株)入社。伊右衛門ブランド、GREEN DA・KA・RAブランド、ウイスキー『響』など、数々の商品デザインに携わっている。

中学時代からエリック・ギルに傾倒!

―― 西川さん、はじめまして。本日は宜しくお願い致します。

西川:こちらこそ、宜しくお願いします。まずは、『オールフリー』どうぞ。

―― 斬新すぎる(笑)。それでは『オールフリー』を飲みながら、取材を始めさせて頂きます。まずは、西川さんと文字との関わりについて教えて下さい。

西川:父親が筑波大学でサイン計画やタイポグラフィを教えていた関係で、小さいころからタイポグラフィに親しんでいました。中学時代にはタイポグラファーのエリック・ギル(Eric Gill, 1882-1940)を既に知っていた記憶があります。

―― なんという早熟っぷり!

西川:実家にタイポグラフィ関連の資料が山のようにありましたから。大学の図書館より実家の方が多かったくらいで(笑)、実家に帰ってよく資料を探したりしてました。

―― エリック・ギルに憧れた学生時代だった?

西川:はい、エリック・ギルは本当に好きでしたね。彼が開発したギル・サン(Gill Sans)やジョアンナ(Joanna)といったタイポグラフィは勿論素晴らしいんですけど、彼、本国(イギリス)では彫刻家、版画家としても有名で、版画がめちゃくちゃカッコいいんですよ。キリスト教の宗教画みたいな、木口木版で白黒が良いバランスで付いているのが好きでした。彼と併せて、ヘルマン・ツァップ(Hermann Zapf, 1918-2015)、アドリアン・フルティガー(Adrian Frutiger, 1928-2015)といった欧文タイポグラフィの大家は、常々カッコいいなと思っていましたね。

―― ご自身がタイポグラフィに携わる未来は想像されなかった?

西川:学生の頃からタイポグラフィ関連の団体に時々出入りさせて頂いていたんですけど、作り手の方々が「一日何文字づつ作って、何年後に完成するんだよ」とか「今日もオフィスに戻って何文字作るんだ」といった話を嬉々としてされているのを見て、「あ、俺には多分できないな」と(笑)。彼らとの交流を通じて、自分には向いていないって気づいたんですね。大学の卒業制作では、フルティガーをベースにディスプレイ書体を作ったりもしました。サイン計画に使ってもらったりして嬉しかったですけど、タイポグラフィはボディタイプ(本文用書体)こそ本道、私がやっていたのは趣味の延長のようなものだと考えていました。美しいものを選んで、デザインする方に興味が湧いてきて、その道を志しました。

「今」に繋がる4年間の経験

―― 大学卒業後は、中垣信夫氏のデザイン事務所に勤務されました。

西川:本でずっとご飯を食べていこうとは思っていなかったですけど、タイポグラフィを極めるには本でしょ、と(笑)。エディトリアルデザインの世界に生きる中垣先生に師事し、有難いことに中垣先生からも、「的確な書体を選択し、美しく組む」ことを徹底的に教えて頂きました。

―― 中垣先生の教えは今の仕事に生きていますか?

西川:情報をどう伝えるか、情報とどう向き合うかということを特に学んだ4年間でした。文字の大きさ、行間、行長という、読み手にとって重要な部分を疎かにしないこと。一番伝えたいことは何なのか、どの情報をどういう大きさで、どこに配置するかということを、今では反射的にやっていますが、実はロジカルにやっているんだろうな、と。そのベースを作ってもらったのは、間違いなくあの4年間です。

―― 中垣先生の元で鍛え上げられて、いよいよ次のステージへ。

西川:中垣先生には本当に良くしていただいて、素晴らしい本に数多く携わることが出来ました。次は大きな組織、より多くの人に影響力がある場所でデザイナーがどういった動きをしているのか見たいなと考えたわけです。ただ、その文脈では大手化粧品メーカーとサントリーの2社しか当時は思い浮かばなかった(笑)。中垣先生に「辞めます」とお伝えした数週間後、サントリーでたまたまデザイナー募集がかかったんです。これはチャンスと思って応募しました。

お客様が求めているもの、驚いてくれるもの、面白いと感じてくれるものを作りたい

―― 元々は商品デザインに携わることを明確に志して入社したわけでは無いということですが、ご入社されて10年、今楽しんで日々お仕事されている様子が窺えます。

西川:楽しさの種類が全然違うというのがより正確ですね。「美しい文字を適正な印刷方法で美しい紙に綺麗にレイアウトする」狭義でのデザインという視点で言えば、エディトリアルの方が絶対面白い。ただ、今の仕事はお客様の日々の生活の中に届くものを作ることが出来るという、全く違った面白みがあります。エディトリアルって、まるで修行僧のように、素材とテーマが決まったらひとりで対象に向き合うことが少なくないと思うのですが(笑)、今の仕事は商品化の際に、開発プロセスとして中味を作るR&Dの人間とマーケター、デザイナーの3者が一緒になって進めていきます。3者がかなり早いタイミングで集まって、コンセプトからネーミング、デザイン、中味と全てに関わる。フラットにディスカッションしながら、仮説→検証のプロセスをとにかく素早く回していきます。最終的にお客様の手に届くまでには多くの時間と、様々な部署、たくさんのスタッフの力が必要不可欠なんです。

―― デザインにおける西川さんのこだわりって有るんですか?

西川:正直に言うと、こだわりはないに近いと思います。「こういうものを作りたい」ではなくて、お客様が求めているもの、驚いてくれるもの、面白いと感じてくれるものを作りたい。仮にそれが自分自身にとって格好良くないものでも全然いいんです。また、こだわりとは少し違いますが「自分らしさ」というのも全く意識していません。ある時、GREEN DA・KA・RAブランドの商品を並べてみたら、デザインするときに「俺が俺が!」と自我を出したつもりは全くないのですが、どうにも自分っぽいなと(笑)。結局出ちゃうんですよ。それぐらいでちょうどいいんだなと思いますね。

―― その、西川さん特有の「色」とは?

西川:エディトリアルをやっていた影響がかなり強いのか、アシンメトリーなデザインを好みますね。エディトリアルは左右対称のデザインはあまりやらない。その方が動きがあって、間を作ることが出来ますので。「商品の正面が分からない」とはよく言われます。また、僕らは「くるくる問題」と言うんですけど、この問題への対策にもエディトリアルの経験が大いに役立っていると感じます。店頭の棚に並ぶ飲料にお客様が対峙するときに、ボトルが必ずしも正面を向いているとは限らない。デザイナーは「正面を美しく作りたい」という意識がどうしてもありますけど、お客様は別にどこが正面かなんて気にはしていない。「後頭部」でも商品に気がついてもらえるようにしないと、ということなんです。正面、裏面という考えではなく、全体として如何に視認性を上げられるか。そのために、原材料などの表示組までかなり神経を割いてデザインをしています。

―― その他、デザインをする上で意識していることはありますか?

西川:FMCG(Fast Moving Consumer Goods=日用消費財)を探すお客様にとって、店頭で欲しいものが直ぐに見つからないストレスは非常に大きい。先の「くるくる問題」にも関係しますが、パッケージデザインによって選択のコストを下げ、結果的にお客様にとってのバリュー向上の役割が果たせればと考えてます。これは「バリュー=ベネフィット/コスト」という考えに基づいていて、商品開発において本当に重要な考え方ですね。例えば、パッケージリニュアルの際にベネフィットアップの手段は誰でも思いつく。そこをグッとこらえて、コストを下げてバリューを上げられないかを考える。なかなかピタッとハマることはないのですが(笑)。また、今は環境負荷のことも考慮してラベルピッチがどんどん短くなっています。必然的に表示面積が一層狭くなっているので、表示組の技術が商品の視認性に直結するのは間違いないと考えています。

―― 微細なところまで知恵を絞って、ボトルの販売数量を上げていく努力をされているのですね。そもそも、日本の飲料業界は世界的に見ると今どういった立ち位置なんでしょうか?

西川:完全に成熟しきっていると言われてます。特に、カテゴリがここまで細分化されている国もないのではと思いますね。業界用語で「千三つ(せんみつ)」といって、1年間に各社から1,000の新しい商品が出て、次の年に残れるのは良くて3つ。それくらい、各社で熾烈な競争を繰り返している。星の数ほどある商品から勝ち抜いていったものが、結果として「定番」と呼ばれるようになるんです。

―― そのような業界動向のなかで、御社デザインチームの強みとは?

西川:僕らはインハウスデザイン組織なので、自身が担当したものが上手くいくまで担当し続けます。そうすると、失敗の数が部内に相当蓄積する。商品化自体が検証要素を含んでいる部分も有る。ひとつひとつの失敗や成功が「点」で、それが連なって「線」となり、飲料で蓄積した知見を酒や健康食品にという具合にカテゴリーを横展開していくと今度は「線」のつながりが「面」になっていく。そこは、インハウスの圧倒的な強みだと考えています。

「人の幸せにどう寄与できるか」を追求し続ける

―― ちなみに、御社で今一番調子の良いブランドは?

西川:飲料の中ではペットボトルコーヒーの『クラフトボス』ですね。群を抜いています。デザイン部の児島が担当したクラフトボスは、ペットボトルコーヒーというカテゴリーを創出しました。嗜好度の高い凝ったデザインに、満足度がありながらもゴクゴク飲みやすい味わい、500mlという容量、そして広告。全てがピタッとはまって大ヒットに繋がった。現代の働く人のインサイトをグッと捉えた商品だと思います。あと、『GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶』も非常に勢いが有りますね。これ、自分としても凄く思い入れが有る商品なんですよ。

―― どういったところに思い入れが有るのですか?

西川:『GREEN DA・KA・RA』というスポーツ飲料ブランドからお茶を出すという、かなりトリッキーな展開品の開発でした。『GREEN DA・KA・RA』は「親子を笑顔に」というテーマが核にあります。でも、親子を笑顔に出来る商品は、何もスポーツドリンクだけじゃないよね、と。例えば、お砂糖をまだ子供達に与えたくないという親御さんも沢山いらっしゃる。そういうときに麦茶って良いよねという発想からスタートしました。そして、R&D部門の研究で昨今家庭で飲まれている麦茶は、煮出しより水出しの方が多いということも分かってきた。いくつかの素材をブレンドし、水出しタイプのやさしい味わいで身体に負担の少ないものを作ったら良いんじゃないかという仮説を立てて作ったのが、この『やさしい麦茶』だったんです。

―― 実は私、『やさしい麦茶』が好きで週に何度も飲んでいるんですけど、その理由は単純に麦茶が好きなのも有るんですが、もっと言うと「母親が昔作ってくれてた麦茶の味に近いから」なんですよ。西川さんのお話を聞きながら、何だか繋がった感じがしました。

西川:凄く良い話じゃないですか(笑)。チームに自慢しよう!

―― ありがとうございます(笑)。

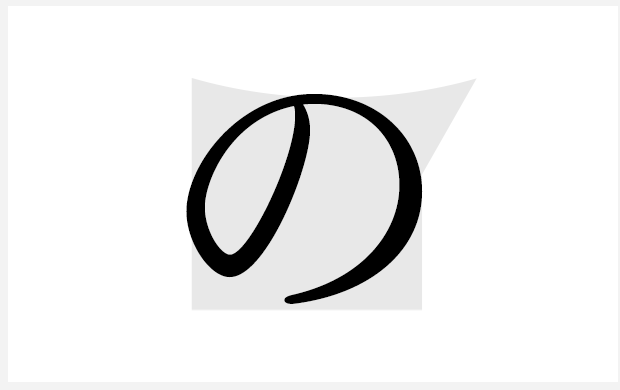

西川:あと、『やさしい麦茶』のロゴも個人的に相当気に入っているんですけど、ニュートラルなのにバッチリ個性が有るんですよね。ウロコの部分はやわらかい感じとか、明朝系だけど神経質になりすぎないように横画を太めに、とか。平仮名と漢字のウエイト調整もしっかりして、全体的な一体感を出している。このロゴを一言で表現すると「愛嬌」。ただのお茶ではあるけれど、人間と同じで長い時間一緒にいるってなったら堅物よりも愛嬌有る方と一緒にいたいと思うじゃないですか。抽象的ではあるけど、文字を見てクスッとなるようなやわらかさは重要かな、と。

―― その『やさしい麦茶』のラベル正面で「筑紫A丸ゴシック」をご使用頂きありがとうございます!西川さんの考える筑紫書体の魅力とは?

西川:圧倒的な優雅さですかね。背勢で手足が長く、骨の強さも感じます。何より、デザイナーにとってこういった美しい書体が有るってのは凄く重要なこと。「こういうデザインを構築したい」というときにそのイメージに合う書体が無いと、思い描く理想に辿り着けない。逆に、面白い書体が出てくると、書体からインスピレーションを得ることも有りますよ。「この場面でこの書体を使ってみたい!」とか。

西川:(書体見本帖を眺めながら)「筑紫Cオールド明朝」みたいな書体、今直ぐには使いどころがイメージ出来ないけど(笑)、この書体のエッセンスに、次の時代に繋がるエレメントが散りばめられているのかなとも思います。今後も筑紫書体シリーズは使い続けていきたいですね!

―― 嬉しいお言葉、ありがとうございます!最後に、デザイナーとして今後西川さんがどう歩まれていきたいと考えているかを是非教えて下さい。

西川:表現そのものに喜びを見出すというよりは、人の幸せにどう寄与できるか。人との繋がり、関係性の中でどれだけ自分自身も楽しめるか。自分が「こんなものがあったら楽しいじゃん!」っていうもので、お客様にも喜んでもらえるのが一番嬉しいですね。

―― 今日は、本当にありがとうございました。

After Recording 取材を終えて…

2018年、フォントワークスは「もじと もっと じゆうに」というタグラインを新たに設定しました。これは、誰もがスタイルを持つ日常を創りたいと願い、そこに文字がどのように寄与できるかを絶えず考え続けていくという社としての意思を表現したものです。私個人としては、タグラインを基点としてフォントの世界から一歩飛び出し、外に出て色々な人達に会って話を聞きたい、外の世界を見たいという内在する想いの発露として「フォントを巡る冒険」を先月より始めたという訳です。

そんな「フォントを巡る冒険」に今回ご登場頂いた西川さんとは初対面でしたが、西川さんのタイポグラフィに関する造詣が圧倒的に深く、直ぐに打ち解けることが出来ました。何より、エディトリアルデザインから商品デザインと、同じデザインという言葉でも全く文脈の異なる世界を縦横無尽に泳ぎ続ける西川さんですが、通底する「お客様ありき」という姿勢に大変感銘を受けました。彼のデザインに対する揺るぎなきスタンスと、サントリーのタグライン「水と生きる」に着想を得て、今回の記事タイトルを「水と人と生きる」に決めた次第です。

しかし、商品パッケージは本当に奥が深いですね。『GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶』のラベル正面だけでもフォントメーカー3社のフォントが使われていて、これからしばらくはペットボトルを購入した後にパッケージをじっと眺める日々が続きそうです(笑)。

取材日:2019年8月23日

写真=まめぞう